|

№105「長らうべきか、死すべきか」残すべきか、抜歯すべきか?

"To be, or not to be, that is the question"と言えばハムレット。

眼下に荒海が荒れ狂うデンマークの古城、エルシノア城で、前王である父親が、母と再婚した現在の王により毒殺されたことを知ったハムレットは、王を殺すべきか自らが死ぬべきか懊悩します。

To be, or not to be: that is the question: 長らうべきか、死すべきか それが問題だ

Whether 'tis nobler in the mind to suffer どちらが高貴な生き方か

The slings and arrows of outrageous fortune,ひどい運命の石礫や矢弾の雨に苦しむのが尊いのか

Or to take arms against a sea of troubles, 荒海の苦難に武器をとって立ち向かい

And by opposing end them? To die: to sleep;終わらせるのか? 死ぬことは眠ること、

No more; and by a sleep to say we end ただそれだけのもの 眠りにより終りにできる

The heart-ache and the thousand natural shocks 心の痛みも肉体が受けついできた、たくさんの苦しみも

That flesh is heir to, 'tis a consummation 終止符をうつことができる

Devoutly to be wish'd. 望むべき敬虔なる終りとして

近年、インプラントが全盛となっている状況下では、一本の歯を残す意義が徐々に変わりつつあります。それにつれてまるでハムレットが悩んだように、歯科臨床の現場で、「この歯を保存したほうがいいのだろうか?それとも戦略的に抜歯したほうが患者さんのためだろうか?」と悩む機会が増えています。

つまりあくまでも歯根膜というセンサーを有する天然の歯を残すべきか、それとも、望みのない歯は早期に抜歯して、周囲歯槽骨の温存を図り、近い将来、インプラントを埋入し、しっかりと噛める場所を確保すべきか、大きく意見の分かれるところだと思います。

インプラントが一般的でなかった時代は、抜歯すれば、その欠損を補うには義歯か自家移植か、矯正治療による歯の移動しか、治療方法はありませんでした。

しかし義歯には歯槽骨の吸収を招き、バネのかかっている歯が動きやすくなる欠点があり、自家移植歯の命運は定かでなく、矯正的な歯牙移動は条件が揃ったときにしか適用できません。

インプラントは保険が効かず、治療費が高額で、リスクが皆無でない外科手術を必要とし、歯根膜センサーを欠き、数万人に一人チタンに対してアレルギーを持つ人が発現する欠点を持っています。

しかし現代の歯科臨床はもはやインプラントなくしては語れない状態で、歯のないところに歯をつくるメリットはこれらの欠点を凌駕し、益々インプラントを望む患者さんを増やしています。

実際、苦労して末期的な歯を残したために、かえって患者さんの顎骨の吸収を招くこともあり、「最大の努力を傾注して歯を残す」という抜歯に関する従来のポリシーは揺らいでいると言っても過言ではありません。

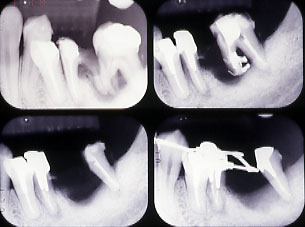

1996年9月14日初診

左下第一大臼歯の遠心根と第二大臼歯の近心根を分割抜歯し、舌側に転位していた左下5を歯列内に戻してブリッジを作製しました。

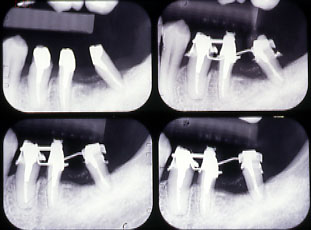

使用されたトロンボーン型矯正装置

初診時にかぶせたブリッジの5年後の状態。右下大臼歯はインプラント。

上図は部分的な矯正治療により、むし歯や根の病気が進んだ大臼歯を移動し、ブリッジとして保存したケースですが、9年後同部の歯槽骨はかなり吸収が進み、結局インプラントによる再治療を必要としています。

同じ患者さんの反対側の欠損部には、早期にインプラントが埋入された結果、歯槽骨吸収は抑制され、良好な咀嚼機能が温存されていることを考えると、例え、一時的には高額な治療費を必要としても思い切ってインプラントによる確定的な治療をなるべく早く行ってしまったほうが、総合的に見て患者さんのためになるのではないかとも考えられます。

2006年3月16日破損。

2006年3月22日

左下大臼歯部の歯槽骨はかなり吸収が激しく、インプラント手術もかなりむつかしいケースになってしましました。

2008年6月17日

今から思えば、右下大臼歯にインプラントを埋入したのに、なぜ左下大臼歯部も早期に抜歯してインプラントを埋入することを患者さんに勧めなかったのか悔やまれる症例です。

○ 抜歯基準の変遷

このように、どんな場合も必ず歯を保存しなければならないかというと、そういうわけではありません。

その患者さんの経済状態、全身状態、ライフサイクルによって、抜歯・非抜歯を選択しなければならず、一本の歯を保存するには、患者さんとよく相談した上で、医学的に、あるいは医療倫理的に『根拠のある抜歯あるいは非抜歯』を選ぶ必要性が要求される時代になっています。

参考文献:

1.「ハムレット」シェイクスピア著 福田恒存訳 新潮文庫

|

|

|